| Лесная серия - Cтраница 4 |

| Скульпторы - С. Коненков | |||||||||

Cтраница 4 из 7

Но было бы по меньшей мере наивностью трактовать произведения этой серии только как своеобразные «путешествия» скульптора в далекую страну юных впечатлений и воспоминаний. Эти впечатления в их прихотливо-сказочном наряде были лишь отправной точкой полета творческой фантазии, в какой-то мере сюжетным материалом. Они служили созданию образов, за условными формами которых стоит большой и нелегкий опыт реальной жизни, опыт времени. Таковы, в частности, и образы странников, нищих, слепых, занимающие столь значительное место в лесном цикле. При всем отчетливо выраженном коненковском колорите этих работ, они, бесспорно, связаны с классической традицией русского искусства, идущей от пушкинского Юродивого в «Борисе Годунове» до репинского Горбуна в «Крестном ходе»; именно такие, совсем уж обойденные судьбой, отброшенные на дно жизни мученики оказываются в изображении многих художников живыми символами несчастий, страданий народа, воплем о милосердии и справедливости. Правда, коненковские образы подобного типа далеко не однозначны и вызывают разное отношение к себе. Так у «Слепой» 1911 года тупое, бессмысленно равнодушное лицо, она слепа не только глазами, но и духом. Безобразно-жестокие тяготы напрочь исковеркали эту злосчастную женщину, притушили в ней все человеческое. Жизнь этой «Слепой» — крайняя степень безнадежного и неодолимого убожества. Сходный облик и у низколобого, широкоскулого «Слепца» (1910—1911). Огромная физическая сила, сквозящая в его грубых, резких чертах, лишь подчеркивает всю нелепую, горестную бессмыслицу существования этой могучей, но застылой, неодушевленной плоти. В тихой, покорной задумчивости «Слепцов» 1913 года, а особенно в страдальческом выражении лица «Молодого слепого» (1910) намечается уже совсем иное драматическое содержание. С особой полнотой, силой и разносторонностью оно раскрывается в композиции «Нищая братия» (1917). В этой композиции больше реально-жанровых черт, чем сказочных. Правда, и тут фигуры выступают из непорушенного полукруга древесного ствола, во многих местах сливаются с ним. И пропорции тел весьма приблизительны, нарочито массивны, тяжки — словом, привычные условности художественной манеры «лесной серни» здесь сохраняются. Но в «Нищей братии» нет сказочности и сложных фантастических аллегорий. Условности остаются лишь чертами стиля, рамки которого, как оказывается, могут вместить п вполне реальные образы, не связанные с причудливо-узорной стихией фольклорных метафор. ...Где-то в дальнем тяжком пути остановились передохнуть двое «калик перехожих». Подобных им можно было встретить сколько угодно в России предреволюционных лет. Коненков видывал таких слепцов-странников и у себя в Караковичах (один из них, по фамилии Житков, позировал для «Старичка-кленовичка»; вариацией этого образа является левая от зрителя фигура «Нищей братии») и в Москве, где он зазывал этих «сирых и убогих» в свою мастерскую, наблюдал за ними, использовал как натуру. Изображенные в «Нищей братии» мужики, однако, не так уж покорны и безропотны. Опираясь на гладкие посохи, они замерли в угрюмом ожидании. Нет, явно это не жалкие, заискивающие попрошайки, что выставляют напоказ свои язвы и рубища. И худой с большой шапкой вьющихся волос, высокий крестьянин, чьи слепые глазницы странным образом кажутся зрячими и даже излучают какую-то злую силу; и сутулый лобастый старик, спрятавший правую, должно быть больную, руку в огромную варежку,— оба они не утратили достоинства и крепости характера. Они не молят о снисхождении, а скорее требуют справедливого воздаяния за свою горестную судьбу. Худой нищий, так сумрачно насупивший тонкие брови, едва ли не грозен с виду, а старик, затаивший скептическую усмешку в своих усах, совсем не склонен к жалостливым причитаниям; он из тех, чей мудрый, выстраданный опыт жизни внушает уважение. Такое изображение «Нищей братии», хотя и перекликается с некоторыми образами крестьян в русской живописи второй половины XIX века, все же содержит много принципиально нового. Ведь «униженных и оскорбленных» показывали с сердечным сочувствием, с тягостной болью, но — так часто! — представляя страдание фатальным и безысходным. Как часто это ощущение беспросветности судьбы, печального, рокового жребия встречается в народных песнях. В такой, например: «Ах! талан ли мой, талан таков, или участь моя горькая, иль звезда моя злосчастная? Высоко звезда восходила, выше светлого месяца, что затмила красно солнышко! На роду ли мне написано, на долу ли мне досталося, что во все дни горе мыка-ти...» Та же образная тема звучит в необозримом количестве произведений русских писателей и художников. Юродивые, Горбуны, Акакии Акакиевичи, Макары Девушкины, Мармеладовы — сколько их, вконец раздавленных беспощадной судьбой и смиренно, безропотно влачивших свой жестокий крест по каторжной «Владимирке» русской жизни, изобразило отечественное искусство! Но вот в «Нищей братии» этой безропотной покорности уже нет. Здесь страдание оборачивается обвинением, гневом, лишь малая грань отделяет его от действенной ненависти. Исход 1917 года, в начале которого исполнена эта композиция, ясно показал, что таилось за таким строем чувств измученного народа. «Нищая братия» по своему настроению не одинока в «лесной серии» Коненкова. Есть в ней образы, содержащие еще более открытый, резкий вызов. Сощуривший против солнца глубоко посаженные глаза, длиннолицый «Бурлак» (1915) полон гордого достоинства, чувства внутренней свободы. Небрежно сжимает он в зубах резную трубку, да и во всем выражении его худого, острого лица сквозит вольность, независимость характера. Это человек крепкой жизненной хватки, готовый смело и дерзко драться за свои права. В прямом соседстве с такими вещами, как «Нищая братия» или «Бурлак», следует рассматривать «богатырские» скульптуры «Лесной серии» — «Великосил» (1908), «Еруслан Лазаревич» (1913), «Богатырь Кузьма Сирафонтов» (1913) и другие. В них очевиден былинный склад, здесь множество чисто сказочных деталей, вроде коней-драконов Еруслана Лазаревича или огромных пальцев, которые лежат на голове Кузьмы Сирафонтова, неожиданно и весело имитируя волосы. Былинная гипербола есть и в поражающем воображение могуществе обликов богатырей — «великосилов». Говорят иногда, что в некоторых скульптурах серии это могущество показано односторонне, чисто мускульно. Пусть так, но ведь грубоватость таких вещей смягчается ощущением, что перед нами сказочный образ, метафоричность которого не следует понимать буквально: это ведь символ, богатырю тут «поручено» изображать силу, так же как сове-ведьме — мрачную злость, лешему — хитрость и т. д. В сказочных повествованиях фольклора нередки такие однозначные «амплуа». |

Новости

Вакансии:

1. требуется резчик по дереву...

Выполненные заказы

- Ваши дрова, Наш медведь, а в итоге - Супер Дровница!

Лавочка "Весёлые грибы и белка"

Качели из засохших сосен. Скульптуры на корню

Деревянная скульптура красивой девушки

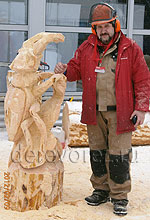

Резьба по дереву бензопилой

Авторская скульптура

Изображение в дереве известного футболиста и тренера Владимира Муханова. Авторсая скульптура..

Резьба бензопилой

На глазах у сотен людей рождается садовая фигура.

Предложение от Дереворез: проводим шоу на массовых мероприятиях и праздниках.

Поездка во Владивосток в составе команды Oleo-Mac

Показательные выступления мастеров резьбы бензопилой на соревнованиях вальщиков леса «Лучший лесоруб Дальнего Востока»

Командировка в Прагу

Резьба бензопилой в Чехии

Статьи о скульптуре

ОбЪявление

Требуется квалифицированный столяр г.Раменское. Оплата сдельная.

Приглашаем резчиков по дереву для выполнения объёмной резьбы (деревянной скульптуры 1м и выше).

Куплю тополь кругляк. Диаметр от 30-70см.

Для связи см. контакты

© Деревянная скульптура.