| Русская скульптура на рубеже веков |

| Скульптура - История скульптуры | ||||

Cтраница 1 из 2

Вторая половина девятнадцатого века оказалась для истории отечественного ваяния менее плодотворной, чем начало столетия. В России в это время (как и во всей Европе) происходит резкий упадок архитектуры и связанной с ней монументальной скульптуры: на судьбах этих видов художественного творчества, прямо и непосредственно зависящих от характера строительства, от требований и вкусов заказчиков, с особой болезненностью отразилась антиобщественная идеология буржуазии. Как на Западе, так и в России зодчество утрачивало стилевую цельность, оригинальность. Постепенно исчезли крупные архитектурно-скульптурные ансамбли, которые некогда составляли славу и гордость русского ваяния. Разрыв связей с архитектурой неминуемо вел к оскудению монументального мастерства скульпторов. Памятники в городах тогда возводились не так уж редко, но это были либо подражательные эклектические композиции, либо вещи весьма натуралистические, подробно-описательные, лишенные широты обобщения. Удачи были редкостью (например, памятник А. С. Пушкину в Москве работы А. М. Опекушина). Русские скульпторы второй половины XIX века работали преимущественно в станковых жанрах (ведь и памятники той поры чаще всего представляли собой как бы многократно увеличенные камерные статуэтки). А в русском станковом искусстве тогда поистине безраздельно царствовала сюжетная живопись. Многие ее весьма специфические принципы и приемы механически переносились в ваяние. Из-за этого скульптурная композиция превращалась в некий рассказ со множеством мельчайших деталей и подробностей, что, конечно, противоречило самой природе пластического искусства. Часто говорят, что заслугой русской скульптуры второй половины XIX века был отход многих ее мастеров от традиционной тематики классицизма, приближение к повседневной жизни народа. Однако это верно лишь отчасти. Ведь такие вещи, как «Первый шаг» Ф. Ф. Каменского, «Крестьянин в беде» М. А. Чижова, «Нищий» Л. В. Позена, «Деревенская любовь» В. А. Беклемишева и другие близкие им по содержанию композиции, повествующие о жизни современников, крестьян и горожан,— всего лишь простодушные жанры. Они рассказывают о повседневных наблюдениях — иногда с нотками сентиментального умиления или сочувствия, но и не более того. С глубокими общественными и нравственными проблемами, которые так характерны для живописи второй половины XIX века, в скульптуре перекликались лишь произведения одного мастера той поры — М. М. Антокольского. В его работах ощущалось стремление сочетать широту исторических концепций с монументальностью формы. Однако и Антокольский не достигает тех высот пластической гармонии, которая пленяет в работах лучших русских скульпторов XVIII — начала XIX века. Кроме того, расцвет деятельности Антокольского приходится на 1870-е годы. В последние два десятилетия силы его таланта оскудевают, а на смену ему не приходит никто равный по дарованию. Многое должно было произойти, чтобы русское пластическое искусство вновь вступило в пору расцвета. И прежде всего — перемены социально-общественного порядка. Ведь скульптура — это по самой природе своей искусство утверждающее, которое почти не знает отрицательных персонажей. Даже идеи разоблачения, обвинения пластика чаще всего воплощает в образах положительного свойства, запечатлевших гнев или страдание, зовущих к борьбе или молящих о помощи. На протяжении многих веков расцвет пластики обычно совпадает с такими этапами истории, когда самый ход общественного развития решительно утверждает тяготение к прекрасному, героическому, когда гражданские и нравственные идеи обретают достаточную зрелость и конкретность, чтобы стать почвой для поисков эстетического идеала. Духовный опыт XX века, содержащий так мцого трагических оттенков, вовсе не опрокинул верность подобного тезиса. Все, что есть значительного в скульптуре нынешнего столетия, будь то творения Майоля и Бурделя, Деспио и Мура, Голубкиной и Матвеева, Мухиной и Коненкова, Цадкина и Манцу, связано либо с поисками и утверждением гармонического идеала, либо с гневным возмущением против тех, кто повинен в людских страданиях. Чувство идеального и прекрасного предстает в пластике этой поры даже еще более обостренным и энергичным, чем в вещах спокойно-идиллического свойства. Там же, где это чувство ослабевает или вовсе исчезает, происходит разрушение пластического образа, художественной экспрессии и даже просто эмоциональной внятности скульптуры. Закон взаимосвязи всех этих начал именно двадцатый век обнаружил с особой силой и неотвратимостью. Были в этот период еще и иные особенности, которые оказали значительное влияние на развитие русской скульптуры (так же как и на другие виды изобразительного искусства). |

Новости

Вакансии:

1. требуется резчик по дереву...

Выполненные заказы

- Ваши дрова, Наш медведь, а в итоге - Супер Дровница!

Лавочка "Весёлые грибы и белка"

Качели из засохших сосен. Скульптуры на корню

Деревянная скульптура красивой девушки

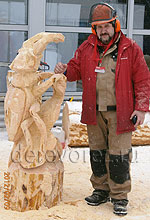

Резьба по дереву бензопилой

Авторская скульптура

Изображение в дереве известного футболиста и тренера Владимира Муханова. Авторсая скульптура..

Резьба бензопилой

На глазах у сотен людей рождается садовая фигура.

Предложение от Дереворез: проводим шоу на массовых мероприятиях и праздниках.

Поездка во Владивосток в составе команды Oleo-Mac

Показательные выступления мастеров резьбы бензопилой на соревнованиях вальщиков леса «Лучший лесоруб Дальнего Востока»

Командировка в Прагу

Резьба бензопилой в Чехии

Статьи о скульптуре

ОбЪявление

Требуется квалифицированный столяр г.Раменское. Оплата сдельная.

Приглашаем резчиков по дереву для выполнения объёмной резьбы (деревянной скульптуры 1м и выше).

Куплю тополь кругляк. Диаметр от 30-70см.

Для связи см. контакты

© Деревянная скульптура.