| Портрет, монументальная и декоративная скульптура |

| Скульпторы - С. Коненков | |||||

Старый скульптор остался верен себе. Он с честью выходит из «испытания славой» и по-прежнему с утра до ночи трудится в своей мастерской. Того, что он создал на протяжении второй половины пятидесятых-шестидесятых годов, хватило бы на добрую дюжину творческих биографий весьма усердных и трудолюбивых ваятелей. В его творчестве этих лет образуются три основные жанровые линии — портрет, монументальная и декоративная скульптура.

Портретов современников осталось от этого периода не так уж много. Да это и не портреты в обычном смысле понятия. Я бы назвал такие произведения «формулы характеров». Нечто подобное мы встречали и в более ранних произведениях мастера: личный жизненный опыт оказывается опорой значительного обобщения, эстетического и нравственного. Коненков лепит портреты людей, чей богатый духовный мир вызывает в нем интерес и уважение. На выставках тех лет изображения людей труда не были редкостью. Но как часто они отличались поверхностной эффектностью, порой даже самодовольством. Герои Коненкова живут напряженной жизнью ума и сердца. Им ведома радость достижения поставленной цели, но среди них нет баловней легкого успеха, случайно подаренного судьбой. Например, создавая в мраморе портрет академика Н. Д. Зелинского (1952), скульптор не прибегает к распространенным в те времена штампам изображений «видного ученого» — здесь нет ни указующих перстов, ни вдохновенно раздутых ноздрей, ни многозначительных взглядов, устремленных «в перспективу». Коненкову подобные приемы совершенно чужды. Перед нами очень старый и очень спокойный человек, бесконечно чуждый какой-либо рисовке, позе. Глубины его душевной жизни прослежены скульптором в одном удивительно тонком и зорко схваченном сочетании. Лицо Зелинского похоже на античные изображения мудрецов — это воплощенная мудрость, совершенная зрелость ума. Но одновременно (это особенно заметно, если рассматривать портрет в профиль) есть в облике старого ученого пристальное, жадное внимание к окружающему, по-детски светлая, едва ли не наивная увлеченность тем, что происходит вокруг. Эту вечную, неугасимую страсть к познанию художник наблюдал у Эйнштейна, Павлова; он и сам ею отличался. Портрет Н. Д. Зелинского посвящен именно этой высокой теме. Подобное понимание портретных задач никогда не может привести к однозначно-прямолинейным решениям. В коненковских характеристиках людей какие-то существенные качества и свойства, если можно так сказать, солируют, но художник не минует и другие, казалось бы, второстепенные черты характера модели — они составляют своего рода ансамбль, дополняющий и развивающий главные мелодии образов. Так, в мраморном портрете писателя Всеволода Вишневского (1951; этот портрет был создан для надгробия, но есть и станковый вариант) прежде всего схватываешь такие черты характера, как яростный темперамент, оптимизм мировосприятия. Но при длительном общении с портретом открываются и многие иные свойства и особенности изображенного человека. Есть в этом широкоскулом, освещенном приветливой улыбкой лице и внутреннее напряжение, и следы' долгих, нелегких размышлений, и несколько неожиданная здесь, но отвечающая правде характера застенчивость, которая встречается порой у очень сильных и чистых душою людей. Как и всегда у Коненкова, определенная образная тема получает j развитие не только в разностороннем психологическом повествовании скульптуры, но и во всем ее пластическом строе. В портрете Н. Д. Зелинского силуэты спокойно-ясны, объемы плавно перетекают один в другой, линейный ритм отчетлив, может быть, даже суховат. Все это вызывает у зрителя впечатление внутренней собранности, углубленной работы мысли, ясности духа, которые внушает облик великого ученого. Лишь движение слегка откинутой головы и выбивающихся из-под традиционной академической шапочки прядей волос, да чуть хмурый изгиб бровей как-то нарушают (и тем самым оживляют) спокойную пластику портрета. А в бюсте Всеволода Вишневского, напротив, уже самый язык формы воплощает идею «бури и натиска», и идея эта выражена и в динамичном решении композиции, рассчитанной на круговой обзор, лишенной «фасадов», и в непокорно-решительном повороте головы, п в нарочито беспокойной, волнистой лепке лица. В статье «Моим землякам» художник рассказывает о примечательной и в своем роде символической встрече, происшедшей во время одного из посещений им родных мест Смоленщины: «Как-то иду я по дороге, а мне навстречу молодец едет на тракторе, гордый такой, загорелый, ни дать ни взять — Микула Селянинович на железном коньке. Поравнялся он со мной, соскочил с трактора, мы и разговорились... Я спросил его: откуда он и как его фамилия? Все рассказал о себе «Микула Селянинович». Он прицепщик, а сейчас выполняет обязанности тракториста. Живет в Кривотыне, зовут его Леней, ему 17 лет, а фамилия его — Коненков... Возможно, мой однофамилец, так лихо восседавший на тракторе, приходится мне дальним родственником, но не это обрадовало меня. Солнечный паренек, с которым я обменялся тогда самым сердечным рукопожатием, показался мне олицетворением светлого будущего... Ему еще жить и жить под советским небом!..» О той же встрече Сергей Тимофеевич вспоминал совсем в другой связи. Я спросил его в одной из бесед, не родственница ли ему молодая художница, тоже скульптор, чьи работы мне как-то довелось увидеть и которая, к моему удивлению, была по фамилии Коненкова. — Наверняка родственница,— услышал я ог^т,— хотя впервые слышу о ней. Но Коненковы все со Смоленщины, других не бывает. И все хоть в каких-нибудь видах родства или свойства. Раньше Коненковы были только крестьянами, а теперь кто угодно. Коненковы, как Ивановы или Сидоровы,— народ!»

Таким вот ощущением кровной близости к своим героям проникнуты многие работы, принадлежащие к новой серии деревянных скульптур мастера и посвященные людям смоленских сел. Не в том, разумеется, дело, что художник избирал в качестве натуры своих близких или дальних родственников — таких, как повстречавшийся ему «солнечный паренек» (он послужил прообразом скульптуры «Леня», 1948). Тут родство надо понимать более широко. Герои этой серии — плоть от плоти русского крестьянства, дети, внуки и правнуки тех, кто издавна населял отчие края. Они предстали перед старым мастером как олицетворение настоящего и будущего. Например, «Колхозница» (1954), вырубленная в дереве по впечатлениям после одной из очередных поездок по Смоленщине. В этой работе такой же песенный склад и глубокая национальная характерность, какие были свойственны «лесной серии» десятых годов. Да и в самом почерке резца легко узнается рука автора «старич-ков-кленовичков», «лесовиков», «слепых» и «нищих». Но композиция не окутана пеленой таинственной фантастики, нет в ней ни сказочного переноса понятий, ни затаенного, горького вздоха. Это быль наших дней, а не преданья старины глубокой. Правда, самым неожиданным образом изображенная женщина напоминает «Баха» 1910 года. Здесь такое же упоение счастьем бытия, откровенно чувственное его переживание. И даже внутренняя музыка тут ясно ощутима — только, конечно, не величаво-органная, а вольная и озорная деревенская песня. Эта женщина — из тех, у кого работа кипит в руках, кто способен одарить щедрой отзывчивостью сердца, богатствами веселой и доброй души. Тем и хороша для нее жизнь, что дала ей возможность полно и свободно раскрыть силу и привлекательность широкого, темпераментного характера, так великолепно выраженного пластически в разлете могучего корневища, из которого родилась скульптура. В коненковском творчестве границы жанров были условны и зыбки; они легко переходят один в другой, их различие в известной мере формально. Нет, например, четкой грани между натурными работами мастера и его «воображаемыми» портретами. С первыми связываются глубокие размышления о судьбах современности, о живой перекличке разных эпох человеческой истории, о нравственных и многих иных проблемах. Коненковские портреты «по представлению» всегда обладают внутренним сходством со своими прообразами. Вероятно, поэтому они воспринимаются именно как портреты, а не просто свободные фантазии на тему. Кроме того, эти портреты всегда содержат живой урок для современности. Я имею в виду, конечно, не легковесные модернизации, не беззаботное проецирование великих теней прошлого на экран сегодняшнего дня. Художника никогда не увлекало что-либо в этом роде. Ов уважает историческую объективность и строго ее придерживается. Но скульптор обращается к таким персонажам истории, чей жизненный опыт многое может сказать людям наших дней, отвечая на самые жгучие их заботы и духовные поиски. Многие коненковские портреты «по представлению» — это запечатленные резцом повести о драматических переживаниях человека-творца, о страданиях и радостях людей с высокими духовными побуждениями. Таков мраморный «М. П. Мусоргский» 1953 года. Склонив могучую, поистине «буйную» голову, композитор задумался напряженно и тяжко. В его размышлениях есть и невысказанная горечь и мучительная угнетенность внутреннего духовного мира. Но этот богатырь не сломлен. Его силы огромны, чувство жизни могущественно и полнокровно. Тема противоборства, острого столкновения высоких страстей, столь близкая музыке Мусоргского, получает великолепное пластическое выражение в портрете. Мускулистый и энергичный ргрм композиции основан на резко контрастных переходах. Рядом с бурным потоком волос — спокойная гладь лица. Голова композитора опущена п в то же время все основные линии портретного силуэта устремлены вверх. Это наделяет пластику бюста энергичной «мускулатурой». В нем звучат отголоски богатырской тематики творчества Коненкова, так же как и в портрете Шаляпина, который художник годом раньше переводил в мрамор. Цепь ассоциаций естественно подвела художника от образа великого певца к образу композитора, произведения которого (и прежде всего «Бориса Годунова») Шаляпин исполнял на протяжении всей своей артистической карьеры. В некоторых из портретов «по представлению» Коненков воссоздает столь близкое и понятное ему состояние яростной, почти фанатической страсти к творчеству. Таковы два варианта портрета В. И. Сурикова (1946 и 1956). Таков В. В. Маяковский в колоссальной деревянной фигуре 1956 года. Но чаще всего портреты этого типа внешне сдержанны. В бюсте А. И. Герцена (дерево, 1951) лишь нервное движение тонких рук выдает внутреннее волнение, но и оно подчинено сильной воле борца, властной энергии мысли. Сдвинув острые брови, он зорко и пристально вглядывается в окружающий мир. Это живое воплощение логики, строгой и беспощадной. Как и «Герцен», предельно лаконичен по своей пластической форме мраморный «Чарльз Дарвин» (1954). Несколькими резкими, островыразительными штрихами сжато, контурно обрисован характер великого ученого. Мудрость, раздвигающая границы познания, требует самоотречения, даже самопожертвования. Так «читается» портрет этого сурового старца, положившего руку на череп. Классически традиционный мотив «memento mori», символом которого обычно был череп, приобретает здесь неожиданный смысл. Ничего не умирает; через века и тысячелетия доходит эхо былой жизни. Любопытно, что между лицом коненковского Дарвина и черепом есть какие-то черты сходства. В этой сложной и драматической игре — сходства и различия — богатое духовное содержание.

Вообще же иллюстративный атрибут очень редок в портретах мастера. Впрочем, и здесь он не просто служит напоминанием о характере научных занятий Дарвина, но оказывается живой частью образа. Еще более открыто и определенно столь близкая душе скульптора тема самопожертвования во имя высокой идеи и непобедимых убеждений выражена в мраморном «Сократе» (1953). Иконографической основой изображения древнегреческого философа послужил его портрет, созданный безвестным автором в 399 году до нашей эры. Это очень смелое решение: ведь в античном портрете Сократи-глядит безобразным, почти отталкивающим. Древний ваятель придал ему грубовато-чувственную внешность старого сатира. Но, может быть, это только усилило желание С. Т. Коненкова соз- дать новый образ философа. Скульптор хотел показать, как духовный порыв, сила убежденности преображают, делают прекрасным даже г внешне неприглядный облик человека. Согласно легенде, Сократ предпочел смерть отступничеству от своих убеждений и добровольно принял яд. Художник изобразил философа в последние минуты его жизни. Он борется с предсмертной мукой и выходит победителем в этом траги- ческом поединке: не гримаса боли, не физическое страдание, но ду- шевная сила, ясная гармония преобладают в выражении его лица. Крупные, резкие черты облика Сократа как бы на глазах смяг-чаются; побежденная боль отступает, нечто высшее, светлое, уходя- щее в вечность навсегда связывается с этим внешне неказистым лицом. Портрет Сократа — драматическая поэма о мужестве, взле- леянном ясным сознанием прекрасной цели. Именно в этом — нравст- венный урок для современности. И потому вполне естественно видеть глубокую внутреннюю связь между «Сократом» и выполненным чуть раньше мраморным портре-ТОМ греческого патриота Никоса Белояниса. Этот портрет, хотя он посвящен человеку нашей эпохи, также должен быть отнесен к числу изображений, сделанных «по представ- лению». Ведь скульптор никогда не видел греческого коммуниста и узнал о нем лишь после его казни. Единственным иконографическим материалом для скульптора послужила фотография Белояниса, помещенная в газетах. В «Белоянисе» та же нравственная тематика, что и в «Сократе», Герой изображен в момент, предшествующий его расстрелу. Он лю- бил жизнь, свободу, красоту и высокий творческий дух своей страны некогда заложившей основы демократического общества, а ныне униженной и оскорбленной господством грязных тиранов. В предсмертный час отлетает все суетное и преходящее; человек видит перед собой лишь то, чему он отдал жизнь. Вот почему Коненков изображает Белояниса с цветком в руке. Расставаясь с жизнью, он улыбается солнцу, красоте мира, будущим поколениям, которые увидят жизнь прекрасной и справедливой. Лишь в уголках улыбающихся губ ощутима горькая мука прощания. Этот скорбный оттенок делает портрет еще более человечным и волнующим. С уверенностью можно говорить о монументальности лучших портретов С. Т. Коненкова. Любопытно, что в этом жанре художник выступал наименее интересно тогда, когда он поневоле ограничивался изображением только лишь индивидуального характераДГак бывало, когда мастеру не удавалось найти в модели отправньгх точек для построения образа широкого плана. Потому-то Коненков нередко не связывал себя конкретной натурой и лепил «по представлению». Впрочем, и портреты современников он часто решал в известной мере как «воображаемые». Все эти портреты, сделанные с натуры или по представлению, тяготеют к монументальному укрупнению темы и формы. Вот почему эти работы, даже будучи предназначены для выставочных или музейных экспозиций и действительно оказавшись там, выглядят как модели памятников. Или во всяком случае, как их конспекты, которые надо лишь развернуть в большую форму, что является уже чисто технической проблемой. Как произведение монументального искусства несомненно воспринимается и знаменитый автопортрет Коненкова, вырубленный в мраморе в 1954 году. В конце концов портрет этот и оказался частью монумента. Вряд ли художник, работая над этой вещью в год своего восьмидесятилетия, предполагал, что автопортрет 1954 года увенчает мемориальный ансамбль на его могиле (проект архитектора Я. Б. Белопольского). А может быть, и думал, только не говорил. А.Каменский "С.Т.Коненков" |

Новости

Вакансии:

1. требуется резчик по дереву...

Выполненные заказы

- Ваши дрова, Наш медведь, а в итоге - Супер Дровница!

Лавочка "Весёлые грибы и белка"

Качели из засохших сосен. Скульптуры на корню

Деревянная скульптура красивой девушки

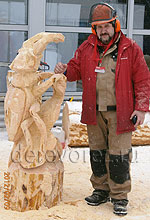

Резьба по дереву бензопилой

Авторская скульптура

Изображение в дереве известного футболиста и тренера Владимира Муханова. Авторсая скульптура..

Резьба бензопилой

На глазах у сотен людей рождается садовая фигура.

Предложение от Дереворез: проводим шоу на массовых мероприятиях и праздниках.

Поездка во Владивосток в составе команды Oleo-Mac

Показательные выступления мастеров резьбы бензопилой на соревнованиях вальщиков леса «Лучший лесоруб Дальнего Востока»

Командировка в Прагу

Резьба бензопилой в Чехии

Статьи о скульптуре

ОбЪявление

Требуется квалифицированный столяр г.Раменское. Оплата сдельная.

Приглашаем резчиков по дереву для выполнения объёмной резьбы (деревянной скульптуры 1м и выше).

Куплю тополь кругляк. Диаметр от 30-70см.

Для связи см. контакты

© Деревянная скульптура.